Dieses Foto sagt eigentlich alles über Jutta Allmendinger. Es hängt als kleiner Abzug neben dem Bücherregal in ihrem Büro, es zeigt einen riesigen Wagen der Müllabfuhr und hinten, auf einem der Bretter, fährt eine Frau in orangefarbener Arbeitskleidung mit. „Das bin ich“, sagt Jutta Allmendinger und strahlt über das ganze Gesicht bei der Erinnerung an ihr zwei Jahre zurückliegendes Projekt, einen Tag lang Müllwerkerin zu sein.

Wissenschaftskommunikation

Auf Expedition in die Gesellschaft

„Ich habe ja nicht Sozialwissenschaften studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen wäre. Ich wollte immer vermitteln, welche Geschichte meine Daten erzählen.“

Wissenschaft und öffentlicher Diskurs

Jutta Allmendinger ist die sichtbarste deutsche Soziologin – und wohl auch die streitbarste. In Interviews und Aufsätzen, in Beratungsgremien und eben Aufsichtsräten wie jenem bei der Berliner Stadtreinigung bezieht sie Stellung zu ihrem großen Thema, der sozialen Gerechtigkeit. „Ich habe ja nicht Sozialwissenschaften studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen wäre“, sagt sie, die seit vielen Jahren ein SPD-Parteibuch hat. „Mir war es auch weniger wichtig, große Theorien oder die einzelnen Statistiken darzustellen. Ich wollte immer vermitteln, welche Geschichte meine Daten erzählen.“

Immer wieder ist es eine Geschichte von Ungleichheit, von Ungerechtigkeit, die sich hinter ihrer Forschung auftut: Um Obdachlosigkeit geht es darin, um Absicherung für Frauen, die sich aus einer Ehe lösen oder lösen müssen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern. „Mein Selbstverständnis ist es nicht, Rezepte der Heilung anzubieten. Die Wissenschaft kann nichts vorschreiben, sie hat keine demokratische Legitimation. Ich bin glücklich, wenn ich die zentralen Fragen in einen öffentlichen Diskurs transportieren kann“, sagt Jutta Allmendinger.

Wer sich in Jutta Allmendingers Büro umschaut, findet dort neben den Büchern allerlei Souvenirs wie eben jenes Foto von der Müllabfuhr, anhand deren sich ihr Werdegang nachzeichnen lässt – und die zeigen, warum sie zur Forscherin mit ausgeprägtem Gerechtigkeitsempfinden geworden ist. Da ist zum Beispiel ihre Diplomarbeit, in die sie vorn drei Fotos geklebt hat: eins vor einer großen städtebaulichen Maßnahme, ein Kinderbild von ihr und eines zwanzig Jahre später nach einer städtebaulichen Transformation. Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Wirken der neuen Heimat und den Lebensumwelten ärmerer Menschen. Auch aufgrund des Zusammenspiels von baulicher Umwelt und sozialen Lagen studierte Jutta Allmendinger Sozialwissenschaften.

Souvenir Nummer zwei ist ein Skalenhandbuch – ein unabdingbares Werkzeug für die sozialwissenschaftliche Forschung. Maßstäbe sind darin festgelegt für die Erstellung von Fragebögen, die Operationalisierung von Konstrukten wie sozialen Kompetenzen, vom Empfinden von Ungleichheit und von anderen Untersuchungsgegenständen. Es ist eine trockene Materie, aber interessant ist vor allem, dass Jutta Allmendinger an diesem Standardwerk mitwirkte, als sie selbst noch Studentin an der Universität Mannheim war. Sie hätte danach am Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen bleiben können, es wäre der schnellste und sicherste Weg zu einer wissenschaftlichen Karriere gewesen. Sie aber lehnte ab: „Das war nicht das, was mich interessierte. Die Sozialwissenschaften müssen sich professionalisieren, davon war ich überzeugt, und die Skalenhandbücher sind dafür ein wichtiges Instrument – aber ich selbst wollte sie nicht weiter fortführen.“ Sie entschied sich dafür, sich weiter zu bilden und zu promovieren.

„Mein Selbstverständnis ist es nicht, Rezepte der Heilung anzubieten. Die Wissenschaft kann nichts vorschreiben, sie hat keine demokratische Legitimation. Ich bin glücklich, wenn ich die zentralen Fragen in einen öffentlichen Diskurs transportieren kann.“

Amerikas Toughe Schule

Dafür ging sie nach Amerika. Ein Souvenir aus dieser Zeit hat sie nicht im Büro, aber in der Erinnerung: „Wenn ich an diese Zeit denke, sehe ich den Observatory Drive in Madison, Wisconsin, vor mir. Die Straße, an der das Hauptgebäude der dortigen Universität liegt“, sagt sie und ihr Blick wirkt ein wenig verklärt. Jenseits des Atlantiks lernte sie eine akademische Kultur kennen, die sie prägte. Der erste Professor, mit dem sie in Madison arbeitete, holte sie nach ihrem Flug über Island nach Chicago und der Fahrt mit dem Greyhoundbus ab. „Es herrschte eine Höllenhitze und als ich gerade von der Bushaltestelle den Weg in meine Wohnung suchen wollte, stand da ein Herr und wartete auf mich. Als Erstes lud er mich auf ein Eis ein – das bestand aus einer riesigen Eiskugel, zu der man sich alle möglichen Zutaten zumischen sollte. Ich nahm Nüsse, Smarties und Schokoflocken aufs Eis und war maßlos fasziniert“, erinnert sich Jutta Allmendinger. So etwas gab es in Deutschland damals noch nicht und es wurde zum Sinnbild für ihre amerikanische Erfahrung, wo alles so anders war als in der alten Heimat: Wie professionell die amerikanischen Universitäten waren, wie gut der Kontakt der Studierenden zu den Professoren, wie persönlich die Förderung – das begeisterte sie.

Es war aber auch eine „toughe Schule“, so nennt sie es. Später etwa, als sie nach Harvard gewechselt war und dort ihre Doktorarbeit schrieb, ging sie erwartungsfroh zu ihrem Professor ins Büro und erwartete eine Rückmeldung zum ersten Kapitel der Arbeit. Der Professor drückte ihr einen Umschlag in die Hand. Darin fand sie Hunderte Papierschnipsel – ihr zerrissenes erstes Kapitel. „Das können Sie besser“, sagte der Professor trocken und schickte sie aus dem Büro. Sie habe in Harvard ungemein viele bittere Lektionen für ihr Leben gelernt, sagt Jutta Allmendinger heute mit dem Abstand der Jahrzehnte – „unter anderem, dass ich über alle Aufsätze, die ich abgebe, lieber noch ein zweites und drittes Mal drüberlese, um sicher zu sein, dass alles sitzt.

Neue Aufgaben

Diese Lehren aus den USA nahm Jutta Allmendinger im Jahr 1988 wieder mit nach Deutschland zurück. Sie arbeitete zunächst am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, lehrte dann an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo sie an ihrem Lehrstuhl die exzellenten amerikanischen Standards in der Studierendenbetreuung einführte. Und natürlich vergaß sie nicht ihren Vorsatz, mit der Forschung auch etwas zu bewegen; deshalb kündigte sie in München ihren „behüteten Posten in gesättigtem Umfeld“, wie sie es nennt, um wieder näher heranzukommen an die Probleme.

In Nürnberg wurde sie Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Die Spuren aus dieser Zeit sind immer noch an der dortigen Fassade zu sehen. Ein Bau aus den 1960er-Jahren beherbergt das IAB, sechs Stockwerke hoch, und als neue Direktorin setzte Allmendinger durch, dass auf die Fassade ein monumentales Bild gemalt wird: Abstrakt zeigt es Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, leuchtend bunt. Jutta Allmendinger freut sich heute noch diebisch darüber: Ein sozialkritisches Gemälde so prominent in der Stadt zu platzieren, quasi als dauerhafte Mahnung für alle, die daran vorbeikommen – das ist ein veritabler Coup gewesen für die Soziologin.

„Seitdem hat mich der Glaube nicht verlassen, dass man auch Dinge hinbekommen kann, von denen alle sagen, dass sie eh nie klappen.“ Und diese unerschütterliche Überzeugung, die begleitet Jutta Allmendinger bis heute.

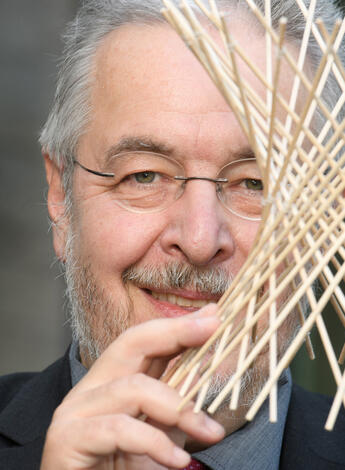

Über diese Serie

20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtlich im Sommer 2021 in einer Retrospektive.