Frau Nguyen-Kim, was genau war noch mal Gliadin?

(lacht) Sie meinen Gliadin und Glutenin, zwei Proteine aus dem Weizen, oder? Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinauswollen ...

Genau: Auf eines Ihrer Videos, in dem es um Gluten in der Ernährung geht. Müssen Sie sich auf solche Themen vorbereiten oder schütteln Sie das als promovierte Chemikerin aus dem Ärmel?

Als Chemikerin wird man während des Studiums, aber vor allem während der Doktorarbeit zu einer Fachidiotin. Man kann sehr viel über ein sehr spezielles Thema erzählen, vieles andere vergisst man mit der Zeit. Aber das ist dann auch schnell wieder nachgeschaut. Am spannendsten finde ich sowieso die Themen, die für mich ganz neu sind.

Wissenschaftskommunikation

„Man kann den Leuten viel mehr zumuten, als man so denkt“

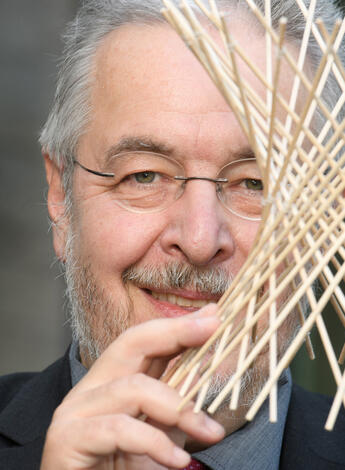

, [CC BY-SA 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/d) Mai Thi Nguyen-Kim (Foto: Viet Nguyen-Kim, [2017 - Mai Thi Nguyen-Kim credit Viet Nguyen-Kim](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017-_Mai_Thi_Nguyen-Kim_credit_Viet_Nguyen-Kim.jpg), [CC BY-SA 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/d)](/sites/default/files/styles/1080x607/public/2017_-_mai_thi_nguyen-kim_credit_viet_nguyen-kim_16_9.jpg?itok=9svmKdus)

Fakten vs. Fake News

) Screenshot YouTube (Quelle: [YouTube-Kanal Mai Lab](https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g))](/sites/default/files/styles/1080x660/public/foto_20190828_145626.jpg?itok=4mFWviUj)

„Wissenschaftskommunikation ist unglaublich wichtig – und immer öfter auch politisch, weil zum Beispiel politische Entscheidungen auf Basis von falschen Informationen getroffen werden.“

, [CC BY-SA 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/d Mai Thi Nguyen-Kim (Foto: Viet Nguyen-Kim, [2017 - Mai Thi Nguyen-Kim credit Viet Nguyen-Kim](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_-_Mai_Thi_Nguyen-Kim_credit_Viet_Nguyen-Kim.jpg), [CC BY-SA 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/d](/sites/default/files/styles/1320x1030/public/2017_-_mai_thi_nguyen-kim_credit_viet_nguyen-kim_16_9_korr.jpg?itok=M_k59o1d)

Vor diesen Herausforderungen stehen ja auch viele Forschungseinrichtungen tagtäglich, wenn sie ihre Ergebnisse erläutern wollen. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Wissenschaftskommunikation hören?

In erster Linie denke ich an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die …

Moment, Moment: Ich hätte fast gewettet, dass Sie jetzt Attribute wie ‚dröge‘ oder ‚langweilig‘ aufführen.

Warum denn ‚dröge‘? Ich finde, Wissenschaftskommunikation ist vor allem unglaublich wichtig – und immer öfter auch politisch, weil zum Beispiel politische Entscheidungen auf Basis von falschen Informationen getroffen werden. Deshalb finde ich es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst über ihre Forschung erzählen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel vielen Doktoranden genauso wichtig ist wie mir – aber sie haben kaum Kapazitäten dafür, weil von ihnen erwartet wird, dass sie alle Zeit der Forschung widmen. Ich würde mir wünschen, dass sich die Rahmenbedingungen so ändern, dass ich als Wissenschaftlerin nicht nur belohnt werde, wenn ich publiziere, sondern auch, wenn ich in der Öffentlichkeit viele Leute anspreche mit meiner Arbeit. Viele Wissenschaftler, mit denen ich rede, sagen mir das auch: ‚Ich finde es ja echt cool, was du machst – aber du weißt ja, wie das ist: Am Ende zählen nur die Publikationen, die man im Lebenslauf hat.‘

In einem Interview erzählten Sie von Ihrem Forschungsaufenthalt in den USA und wie Sie über das Sendungsbewusstsein der amerikanischen Wissenschaftler gestaunt haben. Können sie ein Vorbild sein?

Es scheint da tatsächlich gewisse Mentalitätsunterschiede zu geben, übrigens nicht nur in der Wissenschaft: Die Amerikaner haben im Schnitt ein größeres Bewusstsein dafür, wie wichtig die Außendarstellung ist, das selling. Ich hatte übrigens ursprünglich eine ähnliche Vorstellung wie viele Kollegen hier in Deutschland – nämlich dass Kommunikation mehr mit Talent zu tun hat als mit erlernbaren Skills. Entweder kann man es oder halt nicht. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Dingen, die man lernen kann. In meinem Fall habe ich etwa durch Learning by Doing herausgefunden, wie ein erfolgreicher Einstieg in ein Video aussieht, der die Leute gleich einfängt. Solche Sachen versuche ich an andere Wissenschaftler weiterzugeben – und solche Kniffe helfen interessanterweise genauso bei eigenen Videos wie bei großen Konzeptpapieren, in denen Forscher ihre Ideen einem Fachpublikum vorstellen.

Lassen Sie uns doch einen Moment bei Ihrem eigenen Lebensweg bleiben: Wann haben Sie selbst gemerkt, dass die Leute Ihnen gern zuhören?

Ich habe vor vielen Jahren beim Falling Walls Lab mitgemacht – das ist eine Veranstaltung, bei der man drei Minuten Zeit hat, mit drei Folien seine Forschung vorzustellen. Als ich die Ausschreibung bekommen habe, habe ich sie gleich meinem damaligen Freund weitergeleitet, der heute mein Mann ist – er ist auch Chemiker und arbeitete damals an einem spannenden Forschungsprojekt. Und er sagte mir: ‚Hey, mach doch selbst auch mit!‘ Ich wäre da nie drauf gekommen. Mir hat es dann einen Riesenspaß gemacht und die Rückmeldungen waren gewaltig.

„Dieses Gerede von den Alternative Facts zum Beispiel, da stehen einem als Wissenschaftlerin die Haare zu Berge. Also habe ich gesagt: Ich muss etwas ändern.“

, [CC BY-SA 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/d Mai Thi Nguyen-Kim (Foto: Viet Nguyen-Kim, [2017 - Mai Thi Nguyen-Kim credit Viet Nguyen-Kim](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_-_Mai_Thi_Nguyen-Kim_credit_Viet_Nguyen-Kim.jpg), [CC BY-SA 3.0 DE](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/d](/sites/default/files/styles/1320x1030/public/2017_-_mai_thi_nguyen-kim_credit_viet_nguyen-kim_16_9_korr.jpg?itok=M_k59o1d)

Später hatten Sie dann Ihren eigenen YouTube-Kanal – und sich nach der Promotion entschieden, eine gut bezahlte Führungsposition in einem renommierten Labor auszuschlagen, um weiter Videos zu machen.

(lacht) Am Tag dieser Entscheidung hatten gerade einmal 681 Leute mein aktuelles Video gesehen. Das war also schon ein bisschen Harakiri. Aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass es die richtige Entscheidung ist – schwierig war nur, das meinen Eltern zu erklären.

Merken Sie etwas von der Skepsis gegenüber der Wissenschaft, die viele Beobachter beklagen?

Generell macht es mich ziemlich glücklich, in die Kommentare unter meinen Videos zu schauen – die sind meistens viel konstruktiver, als ich mir das ganz am Anfang vorgestellt hatte. Natürlich gibt es aber diejenigen, die meine Videos gleich als Staatspropaganda bezeichnen, weil da der öffentlich-rechtliche Rundfunk dahintersteckt, und andere, die eine Pharma-Verschwörung wittern, wenn es um ein medizinisches Thema geht. Irgendwo im Leben haben die meisten einen Punkt, wo sie sich eine Meinung bilden, die Meinung ihrer Eltern übernehmen oder Ähnliches. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, gerade auf die jüngere Zielgruppe zuzugehen: Man muss den jungen Leuten doch die Chance geben, sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist ziemlich cool an YouTube: Da erreiche ich viele junge Leute, bevor die Fronten so verhärtet sind, dass man vielleicht gar nicht mehr miteinander reden kann.

Waren diese verhärteten Fronten ein Grund dafür, dass Sie sich für die Wissenschaftskommunikation entschieden haben?

Ich sage mal so: Ohne die Wissenschaftsskepsis wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich jetzt irgendwo im Labor stehe. Für mich war es tatsächlich eine geradezu politische Entscheidung. Ich habe mitbekommen, was in der Welt und in den Medien los ist – dieses Gerede von den Alternative Facts zum Beispiel, da stehen einem als Wissenschaftlerin die Haare zu Berge. Also habe ich gesagt: Ich muss etwas ändern.

Sie moderieren im WDR seit Kurzem die Sendung Quarks als Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar. Beneiden Sie ihn manchmal um die Bedingungen zu der Zeit, als er vor 26 Jahren mit der Sendung angefangen hatte?

Damals hatte das Fernsehen, aber auch die Wissenschaft eine viel größere Autorität, eine größere Deutungshoheit. Durch das Internet entstehen heute Echokammern, in denen man immer auf Leute trifft, die die eigenen Ansichten teilen, so absurd sie auch sein mögen. Als Ranga damals angefangen hatte, war es viel schwieriger, eine Karriere im Fernsehen zu machen. Als YouTuberin konnte ich mir leichter einen Namen machen.

Fernsehen oder YouTube?

Bei Quarks stagnieren die Einschaltquoten, während Ihr YouTube-Kanal starke Zuwächse verzeichnet. Wie kommt das?

Ich würde schon sagen, dass YouTube eine sehr dankbare Plattform ist, um wissenschaftliche Inhalte zu verbreiten. Im Fernsehen zappen die Leute schnell weiter, aber auf YouTube weiß ich: Wer auch immer das Video anschaut, den interessiert es auch. Ich habe sogar eins gemerkt: Man kann richtig tiefgehende Dinge erklären.

Und da springen die Zuschauer nicht ab?

Nein, im Gegenteil! Sie müssen sich mal den Unterschied zwischen meinen Videos anschauen: Am Anfang hatte ich die Vorstellung, dass ich den Zuschauern die Wissenschaft quasi unterjubeln muss, indem ich ihnen lustige Geschichten erzähle, mit denen sie auf der nächsten WG-Party brillieren können. Irgendwann haben mir diese banalen Videos keinen Spaß mehr gemacht. Ich wollte nur noch die Themen aufgreifen, auf die ich selbst Lust hatte; die Filme wurden länger und detaillierter. Und auf einmal gingen die Zuschauerzahlen nach oben! Die Leute gucken sich tatsächlich auch 20-Minuten-Videos an, und manchmal habe ich den Eindruck, dass sie dafür besonders dankbar sind – dass sich jemand in der Fülle der widersprüchlichen Informationen einmal die Zeit nimmt, die Sachen grundlegend zu erklären. Seither bin ich überzeugt davon: Man kann den Leuten viel mehr zumuten, als man manchmal so denkt.

Stimmen Sie ab!

Der Webvideo-Wettbewerb „Fast Forward Science“ ruft jedes Jahr Forscher, eingefleischte Webvideomacher, Künstler, Kommunikatoren oder einfach an Wissenschaft Interessierte dazu auf, außergewöhnliche Videos zu aktuellen Forschungsthemen einzureichen. Die Herausforderung: Die Videos sollen zugleich unterhalten, wissenschaftlich fundiert und verständlich sein. Es gibt drei Kategorien: Unter dem Stichwort „Substanz“ werden Vidoes mit einer besonderen inhaltlichen Tiefe ausgezeichnet. Die Kategorie „Scitainment“ stellt den Unterhaltungswert des Videos in den Vordergrund und bei „Vision“ steht die Zukunft im Zentrum, es darf also auch über den aktuellen Stand der Forschung hinaus gedacht werden. Zudem gibt es jedes Jahr einen Community Award. Zwischen dem 16. September und dem 13. Oktober können hier die User über das beste Video abstimmen. Machen Sie mit und hinterlasen Sie „Mag-Ich“ oder einen Kommentar unter den eingereichten Videos auf dem YouTube-Kanal von Fast Forward Science.

Der Webvideo-Wettbewerb Fast gibt es seit 2013 und wird gemeinsam von Stifterverband und Wissenschaft im Dialog veranstaltet.

) Screenshot YouTube (Quelle: [YouTube-Kanal Mai Lab](https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g))](/sites/default/files/styles/large/public/foto_20190829_101858_0.jpg?itok=Ok-FplBo)